|

�@����28�N11��18���i���j�ɁC�}�c�_�J���g���u�ӂꂠ����فv�ɂ����āC�����o�ώY�ƋNjy�ш�ʍ��c�@�l�Ђ났��o�ό������̎�Â���}�c�_�O���[�v�����u��i���Ή��ԂɌW��Z�p�V�[�Y���M��v���J�Â���C������w����͌v����͋Z�p����ɓ�̌��������Q�����C15���Ԃ̃v���[���e�[�V�������s���ƂƂ��Ƀ|�X�^�[��W�����܂����B �@����28�N11��18���i���j�ɁC�}�c�_�J���g���u�ӂꂠ����فv�ɂ����āC�����o�ώY�ƋNjy�ш�ʍ��c�@�l�Ђ났��o�ό������̎�Â���}�c�_�O���[�v�����u��i���Ή��ԂɌW��Z�p�V�[�Y���M��v���J�Â���C������w����͌v����͋Z�p����ɓ�̌��������Q�����C15���Ԃ̃v���[���e�[�V�������s���ƂƂ��Ƀ|�X�^�[��W�����܂����B

�@���c�����̌������́u��R�q�[�����X�f�B�W�^���z���O���t�B��p�������w�h���̊����E�d����͖@�v�ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@�H�Ɛ��i�̓h��������͂��ڐG�E��ʓI�ɍs�����Ƃ͐V�K�h���J���C�����H���̍팸�ɂ����ďd�v�ȗv�f�ƍl�����܂��B���ݎ��p������Ă����@�ł́C�L���ȕ��@�͖����̂�����ł��B���c�������ł́C�f�B�W�^���z���O���t�B�iDH�j���@�����p�����h���̊����E�d����͖@�ɂ��Č������C���̐��ʂ���Ƌ����J���ɂ��2016�N6���L���A�e�X�^�Ƃ��āC���E�ŏ��߂Ď��p�����Ă��܂��B

�@�����Ԃ̃{�f�B�[�ȂǑ����̍H�Ɛ��i�ł͐��i�̑ϋv������Ȃ�тɔ��ς̕t�^��ړI�Ƃ��Đ�10 mm�̖����œh����h��d�˂܂��B�{�����ł�DH���@�����p������R�q�[�����XDH�ɂ�鑽�w�h���̊�����͂�ړI�Ƃ��Ă��܂��B

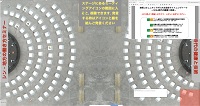

�@��؏y�����̌������́u��C�����q���Ɋ܂܂��d�����̃��A���^�C���v���v�ɂ��Ĕ��\���܂����B �@��؏y�����̌������́u��C�����q���Ɋ܂܂��d�����̃��A���^�C���v���v�ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@�ߔN�C�����ɂ����Ă�PM2.5�ɑ���S�����܂��Ă��܂��B�����ɂ�鉘���Ƃ�����ۂ��������C�����ɂ��������͑��݂��C���̌��̈�Ƃ��Ď����Ԃ��������܂��B�������Ȃ���C�]���̊����͂̃A�v���[�`�ł͕��͂ɕK�v�ȃT���v���ʂ��m�ۂ��邽�߂̕ߏW���Ԃ�1���`1�J���ƒ������߁C�ڍׂȔ������𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł����C���̂��߁C���Ȋw�̖ʂ��玩���Ԃ̉��P�_����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@��،��������s���Ă���g���A���^�C�����́h�́C��10�~���b�`10���Ԋu�ő�C���Ɋ܂܂�Ă�������Z�x�𑪒�ł���Z�p�ł��B���̋Z�p��p���邱�ƂŁC���s�ɔ����r�o����������PM2.5�̔r�o�ߒ����ڍׂɖ��炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B���̑���E��͌��ʂ��C�����ׂ̒Ⴂ�����ԊJ���ɗL���Ȓ��s�����Ƃ��ł��܂��B

�@�ڂ������\���e�́C�Y�w�A�g�Z���^�[�ɂ��₢���킹���������B

|

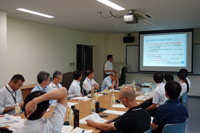

�@7��15��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��22��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@7��15��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��22��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@11��22��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��21��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@11��22��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��21��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@6��18��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ �n�斢�����B�W����WS��ΖʂŊJ�Â������܂��B

�@6��18��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ �n�斢�����B�W����WS��ΖʂŊJ�Â������܂��B �@5��28��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��20��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@5��28��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��20��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@1��29��(���j�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��19��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@1��29��(���j�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��19��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@11��21��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��18��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@11��21��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��18��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@3��28��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��17��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

�@3��28��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{

��17��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@1��20��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��16��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B

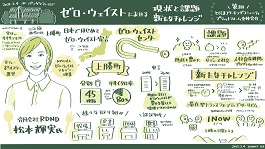

�@1��20��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��16��~�[�e�B���O��ΖʂŊJ�Â��܂����B �@�E�F���r�[�C���O�ɊW���錤���҂�Z�p��5�������ق��A2022�N11��6���i���j�̂��܂ˑ�𗬉�o�W�Ҍ𗬉�ɂāA�Z�p�R�~���j�e�B���{�u�]�ƈ������Ɗ�Ɖ��l�����コ����E�F���r�[�C���O�Ƃ́H�����҂ɂ��~�j�������\���𗬉�v���J�Â��A���C�g�j���O�g�[�N�����{���܂����B

�@�E�F���r�[�C���O�ɊW���錤���҂�Z�p��5�������ق��A2022�N11��6���i���j�̂��܂ˑ�𗬉�o�W�Ҍ𗬉�ɂāA�Z�p�R�~���j�e�B���{�u�]�ƈ������Ɗ�Ɖ��l�����コ����E�F���r�[�C���O�Ƃ́H�����҂ɂ��~�j�������\���𗬉�v���J�Â��A���C�g�j���O�g�[�N�����{���܂����B �@�{�w�͍��N�x���A���o�_���Ƌ����Łu�����������v���W�F�N�g�\���o�_�����E�_�ƈ�Y�v���W�F�N�g�v�����{���Ă��܂��B

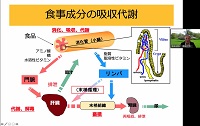

�@�{�w�͍��N�x���A���o�_���Ƌ����Łu�����������v���W�F�N�g�\���o�_�����E�_�ƈ�Y�v���W�F�N�g�v�����{���Ă��܂��B �@������w �n�斢�����n�{������ѓ����� �Y�ƐU���ۂ́A2022�N5��19���i�j13��30���`15��30���ɓ�����w ���������Ȋw�� �_�ѐ��Y�w�ȁ@�v�@�����i����@����ق�j���������Ăт��āA�u�~�[�����[����p���������p�����̊��p�̉\���v���e�[�}�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��15��~�[�e�B���O���I�����C���ɂĊJ�Â��܂����B

�@������w �n�斢�����n�{������ѓ����� �Y�ƐU���ۂ́A2022�N5��19���i�j13��30���`15��30���ɓ�����w ���������Ȋw�� �_�ѐ��Y�w�ȁ@�v�@�����i����@����ق�j���������Ăт��āA�u�~�[�����[����p���������p�����̊��p�̉\���v���e�[�}�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��15��~�[�e�B���O���I�����C���ɂĊJ�Â��܂����B �@2��3��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��14��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B

�@2��3��(��)�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��14��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B �@2021�N11��18���i�j13���`17���ɁA���]�s�̂��ɂт����b�Z���z�[���ɂāA�u�ߘa3�N�x�������w���X�P�A�r�W�l���Ɖ��x�����Ƒ�2��A�C�f�\���v���J�Â���A�n���̊�Ƃ̕��𒆐S�ɖ{�w�̊w����������āA��20���̎Q��������܂����B

�@2021�N11��18���i�j13���`17���ɁA���]�s�̂��ɂт����b�Z���z�[���ɂāA�u�ߘa3�N�x�������w���X�P�A�r�W�l���Ɖ��x�����Ƒ�2��A�C�f�\���v���J�Â���A�n���̊�Ƃ̕��𒆐S�ɖ{�w�̊w����������āA��20���̎Q��������܂����B �@���܂ˑ�𗬉�̈�̃C�x���g�Ƃ��āA�u�Z�p�R�~���j�e�B���{in��𗬉� LT�|SDGs����̌��N�ƋZ�p�|�v���AoVice�ɂ��I�����C���ŊJ�Â��܂����B

�@���܂ˑ�𗬉�̈�̃C�x���g�Ƃ��āA�u�Z�p�R�~���j�e�B���{in��𗬉� LT�|SDGs����̌��N�ƋZ�p�|�v���AoVice�ɂ��I�����C���ŊJ�Â��܂����B �@7��28���i���j�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��13��~�[�e�B���O���AZOOM��p�����I�����C���`���ɂĊJ�Â��܂����B

�@7��28���i���j�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��13��~�[�e�B���O���AZOOM��p�����I�����C���`���ɂĊJ�Â��܂����B �@�@4��27���i�j�ɁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��12��~�[�e�B���O���AZOOM��p�����I�����C���`���ɂĊJ�Â��܂����B

�@�@4��27���i�j�ɁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��12��~�[�e�B���O���AZOOM��p�����I�����C���`���ɂĊJ�Â��܂����B �@������̕������y������̌����O���[�v�̌������ʂ��A�w�Y�w�A�g�w�x�̂Q�O�Q�P�N�P�V���P���Ɍf�ڂ���܂����B

�@������̕������y������̌����O���[�v�̌������ʂ��A�w�Y�w�A�g�w�x�̂Q�O�Q�P�N�P�V���P���Ɍf�ڂ���܂����B

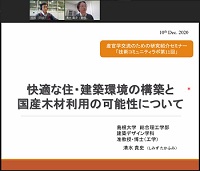

�@12��10��(��)�ɁCZOOM�ɂ��I�����C���Łu���K�ȏZ�E���z���̍\�z�ƍ��Y�؍ޗ��p�̉\���ɂ��āv���e�[�}�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��11��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B

�@12��10��(��)�ɁCZOOM�ɂ��I�����C���Łu���K�ȏZ�E���z���̍\�z�ƍ��Y�؍ޗ��p�̉\���ɂ��āv���e�[�}�ɁA�Z�p�R�~���j�e�B���{��11��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B �@11��7���i�y�j�ɁC���܂ˑ�𗬉�̃C�x���g�̈�Ƃ��āCZOOM��p�����Z�p�R�~���j�e�B���{�E�I�����C�����k��uAfter/With�R���i�ɂ�����DX(���فE��ݽ̫�Ұ���)�ƒn��Љ�v���J�Â��܂����B

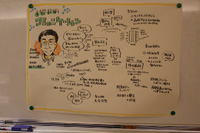

�@11��7���i�y�j�ɁC���܂ˑ�𗬉�̃C�x���g�̈�Ƃ��āCZOOM��p�����Z�p�R�~���j�e�B���{�E�I�����C�����k��uAfter/With�R���i�ɂ�����DX(���فE��ݽ̫�Ұ���)�ƒn��Љ�v���J�Â��܂����B �@����̃~�[�e�B���O�́C�u�\�[�V�������f�B�A�ɑ��鎞��ԃf�[�^�}�C�j���O�v�Ƃ����^�C�g���ŁC������w �������H�w�� �m�\���f�U�C���w�Ȃ̎��� �B�O �����ɏ������Ē����܂����B

�@����̃~�[�e�B���O�́C�u�\�[�V�������f�B�A�ɑ��鎞��ԃf�[�^�}�C�j���O�v�Ƃ����^�C�g���ŁC������w �������H�w�� �m�\���f�U�C���w�Ȃ̎��� �B�O �����ɏ������Ē����܂����B �@�@���w��3�N���̌Ӂi���т��j���ނ���̍쐬�����r�W�l�X�v�����u�}�C�����s�[�X�v���W�F�N�g�v�������H�ƐV���Ў�ẪL�����p�X�x���`���[�O�����v�������ɂ����ď���܂���܂��܂����B

�@�@���w��3�N���̌Ӂi���т��j���ނ���̍쐬�����r�W�l�X�v�����u�}�C�����s�[�X�v���W�F�N�g�v�������H�ƐV���Ў�ẪL�����p�X�x���`���[�O�����v�������ɂ����ď���܂���܂��܂����B �@�������H�w���E�_��y������ITOC�����������ɂ��g�ݍ������v���O���~���O����umruby/c�v��p�����Z���T�m�[�h�����̂��߂̃��C�u�����J���ɐ������܂����B

�@�������H�w���E�_��y������ITOC�����������ɂ��g�ݍ������v���O���~���O����umruby/c�v��p�����Z���T�m�[�h�����̂��߂̃��C�u�����J���ɐ������܂����B �@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B

�@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B �@�P�Q���T���i�j�C�P�Q���U���i���j�̂Q���Ԃɓn���āC�L���s�̃T�e���C�g�L�����p�X�Ђ낵�ܑ�u�`���ŊJ�Â��ꂽ�Y�w�A�g�w����E���l���x�� ��P�P���E���ᔭ�\��ɁC�{�w�̕������y�������Q�����C�w�n��������w�ɂ�����AI�i�l�H�m�\�j��p�������������̌���Ɖۑ�x�Ƃ����^�C�g���Ŕ��\���s���܂����B

�@�P�Q���T���i�j�C�P�Q���U���i���j�̂Q���Ԃɓn���āC�L���s�̃T�e���C�g�L�����p�X�Ђ낵�ܑ�u�`���ŊJ�Â��ꂽ�Y�w�A�g�w����E���l���x�� ��P�P���E���ᔭ�\��ɁC�{�w�̕������y�������Q�����C�w�n��������w�ɂ�����AI�i�l�H�m�\�j��p�������������̌���Ɖۑ�x�Ƃ����^�C�g���Ŕ��\���s���܂����B

�@�������ɂ�����uSociety5.0�v�̎����Ɍ����āC������w�Ə��]����̋����T�����C�u���܂ˑ�𗬉�v�̑�W�����X�e�[�W�ɓo�d���܂����B

�@�������ɂ�����uSociety5.0�v�̎����Ɍ����āC������w�Ə��]����̋����T�����C�u���܂ˑ�𗬉�v�̑�W�����X�e�[�W�ɓo�d���܂����B �@�i�r�s�Y�w�A�g�W���[�i��2019�N11�����ɁC������w�������H�w�� ���䋧�l �����Ɠ����� ������� �y�����̊�e���u�`�h�i�l�H�m�\�j��p���������ނ̕����l�\���ɂ����鐸�x����v���f�ڂ���܂����B

�@�i�r�s�Y�w�A�g�W���[�i��2019�N11�����ɁC������w�������H�w�� ���䋧�l �����Ɠ����� ������� �y�����̊�e���u�`�h�i�l�H�m�\�j��p���������ނ̕����l�\���ɂ����鐸�x����v���f�ڂ���܂����B �@�Z�p�R�~���j�e�B���{��8��~�[�e�B���O�ŏ����Ă����������C���������Ȋw�� ���ʗL�I �y�����̃~�h���]�E�����V�����ɂ��āC�����V���̂��܂˂̐l�Ɍf�ڂ���܂����B

�@�Z�p�R�~���j�e�B���{��8��~�[�e�B���O�ŏ����Ă����������C���������Ȋw�� ���ʗL�I �y�����̃~�h���]�E�����V�����ɂ��āC�����V���̂��܂˂̐l�Ɍf�ڂ���܂����B �@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B

�@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B �@�ߘa���N9��10���C������� �y�������C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC�������̐V�K�̗p�E����170����ΏۂɁC��Ȋw�Z�p�����p�����n���n���`�Y�w�����A�g�̏�Ŋ���V��������̌������`��Ƒ肵�đO����75���̍u�`�C�㔼��1����45���̃��[�N�V���b�v�y�уv���[�����\�w�����s���܂����B

�@�ߘa���N9��10���C������� �y�������C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC�������̐V�K�̗p�E����170����ΏۂɁC��Ȋw�Z�p�����p�����n���n���`�Y�w�����A�g�̏�Ŋ���V��������̌������`��Ƒ肵�đO����75���̍u�`�C�㔼��1����45���̃��[�N�V���b�v�y�уv���[�����\�w�����s���܂����B �@

�@ �@�㔼�́C(�L)���Ƃ܂��Â���̍�{�^���q ��C�������ƂƂ��ɁC���ӌ`����@�̊�{�ɂ��Ċw�тȂ���C�\�ߏo�肵�Ă������O�ۑ����ɁC13�ǂɂ�鐭��`�����K����\�y�ѕ����y�����ɂ��u�]���s���܂����B

�@�㔼�́C(�L)���Ƃ܂��Â���̍�{�^���q ��C�������ƂƂ��ɁC���ӌ`����@�̊�{�ɂ��Ċw�тȂ���C�\�ߏo�肵�Ă������O�ۑ����ɁC13�ǂɂ�鐭��`�����K����\�y�ѕ����y�����ɂ��u�]���s���܂����B

�@�ߘa���N8��7���i���j�`8���i�j�ɁC���ɂт����b�Z�ŁCDiS�i�_�C���{�E���V�X�e��������Ёj��Â�ICT�EIoT�̑����C�x���g�uDiS �킟��� in �R�A �܂��v���J�Â���܂����B

�@�ߘa���N8��7���i���j�`8���i�j�ɁC���ɂт����b�Z�ŁCDiS�i�_�C���{�E���V�X�e��������Ёj��Â�ICT�EIoT�̑����C�x���g�uDiS �킟��� in �R�A �܂��v���J�Â���܂����B �@�ߘa���N�V���P�O���A�u�Y�w�����A�g��������v��������w�n�斢�����n�{���i�k�˒��j�ɂ����Ė�Q�N�Ԃ�ɊJ�Â���܂����B

�@�ߘa���N�V���P�O���A�u�Y�w�����A�g��������v��������w�n�斢�����n�{���i�k�˒��j�ɂ����Ė�Q�N�Ԃ�ɊJ�Â���܂����B �@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B

�@������w�n�斢�����n�{���Y�w�A�g����i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ł́C����29�N�x�ɋZ�p�R�~���j�e�B���{���J�݂��C����I�Ƀ~�[�e�B���O���J�Â��Ă��܂��B

�@������w�������H�w���̔��䋧�l �����ƃI�[�G�������H�Ɗ�����Ёi���]�s�j�́C�����ɂ�����l�H�m�\�i�`�h�j�����p�������ޗ���n�������f�ނ̉��w������\������V�X�e����V���ɊJ�����܂����B

�@������w�������H�w���̔��䋧�l �����ƃI�[�G�������H�Ɗ�����Ёi���]�s�j�́C�����ɂ�����l�H�m�\�i�`�h�j�����p�������ޗ���n�������f�ނ̉��w������\������V�X�e����V���ɊJ�����܂����B �@�Z�p�R�~���j�B���{ �~�[�e�B���O�̊J�Â��C���N�x�͂S��\�肵�Ă����Ă��܂��B

�@�Z�p�R�~���j�B���{ �~�[�e�B���O�̊J�Â��C���N�x�͂S��\�肵�Ă����Ă��܂��B

�@�Q�O�P�W�N�P�Q���P�T���ɂ��ɂт����b�Z��W����ŊJ�Â��ꂽ�u���܂ˑ�𗬉�v�ɂ����ďo�W�Ҍ𗬂̈�Ƃ��āw�Z�p�R�~���j�e�B���{in��𗬉�Q�O�P�W�`���o���I��w�E���� ���f�[�^�T�C�G���e�B�X�gLT�`�x���J�Â��܂����B������w����я��]����ɂ�������f�[�^�T�C�G���e�B�X�g�T�������\�������Ȃ��C��S�O���̊�ƁC�����ҁC�w���̎Q��������܂����B

�@�Q�O�P�W�N�P�Q���P�T���ɂ��ɂт����b�Z��W����ŊJ�Â��ꂽ�u���܂ˑ�𗬉�v�ɂ����ďo�W�Ҍ𗬂̈�Ƃ��āw�Z�p�R�~���j�e�B���{in��𗬉�Q�O�P�W�`���o���I��w�E���� ���f�[�^�T�C�G���e�B�X�gLT�`�x���J�Â��܂����B������w����я��]����ɂ�������f�[�^�T�C�G���e�B�X�g�T�������\�������Ȃ��C��S�O���̊�ƁC�����ҁC�w���̎Q��������܂����B

�@����30�N11��30���i���j�ɁC������w�n�斢�����n�{���i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ɂāC�Z�p�R�~���j�e�B���{��6��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B

�@����30�N11��30���i���j�ɁC������w�n�斢�����n�{���i���F�Y�w�A�g�Z���^�[�j�ɂāC�Z�p�R�~���j�e�B���{��6��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B �@����30�N11��29���t�ŁC�R�A�����V��ɁC�{�w�������H�w���̔��䋧�l ���C�����ƃI�[�G�������H�Ɓi���]�s�������j�������ŊJ�������l�H�m�\�iAI�j��p���������ɂ�����s�����̃X���O�i�m���j�̎����F���Z�p�Ɋւ���L�����f�ڂ���܂����B

�@����30�N11��29���t�ŁC�R�A�����V��ɁC�{�w�������H�w���̔��䋧�l ���C�����ƃI�[�G�������H�Ɓi���]�s�������j�������ŊJ�������l�H�m�\�iAI�j��p���������ɂ�����s�����̃X���O�i�m���j�̎����F���Z�p�Ɋւ���L�����f�ڂ���܂����B �@

�@ ����30�N11��1���C���{�������̕������ �y�������C�������_�R���̐_�R�o���[��T�e���C�g�I�t�B�X��R���v���b�N�X�ɂ����āC�l���e���̌���s�����E���C��w���E���CNPO�E����35����ΏۂɁC��Ȋw�Z�p�����p�����Y�w�����̋����ɂ�鐭���A�g��Ƒ肵�đO����30���̊�C�㔼��1����40���̃��[�N�V���b�v�w��(�O���[�v���[�_�[)���s���܂����B

����30�N11��1���C���{�������̕������ �y�������C�������_�R���̐_�R�o���[��T�e���C�g�I�t�B�X��R���v���b�N�X�ɂ����āC�l���e���̌���s�����E���C��w���E���CNPO�E����35����ΏۂɁC��Ȋw�Z�p�����p�����Y�w�����̋����ɂ�鐭���A�g��Ƒ肵�đO����30���̊�C�㔼��1����40���̃��[�N�V���b�v�w��(�O���[�v���[�_�[)���s���܂����B �@

�@ �@�����̌��n���w��(�T�e���C�g�I�t�B�X�AIR��V���b�v�Ȃ�)�ł́C���n���w�I����C���쌧�̒��� �k�� �ے��⍲�Ƌ����Ń��[�N�V���b�v���^�c���C���C���̋C�Â����x�[�X�ɂ����ӌ��W����s���܂����B

�@�����̌��n���w��(�T�e���C�g�I�t�B�X�AIR��V���b�v�Ȃ�)�ł́C���n���w�I����C���쌧�̒��� �k�� �ے��⍲�Ƌ����Ń��[�N�V���b�v���^�c���C���C���̋C�Â����x�[�X�ɂ����ӌ��W����s���܂����B �@

�@ �������H�w���̐_��f�� �y�����ƁC���܂˃\�t�g�����J���Z���^�[�i���v���c�@�l���܂ˎY�ƐU�����c�j�Ƃ̊ԂŁC�����R�O�N�P�O���P�O���t���ŋ��������_���������C�w�g�������v���O���~���O����umruby/c�v�Ɋւ��钲�������x���X�^�[�g���܂����B

�������H�w���̐_��f�� �y�����ƁC���܂˃\�t�g�����J���Z���^�[�i���v���c�@�l���܂ˎY�ƐU�����c�j�Ƃ̊ԂŁC�����R�O�N�P�O���P�O���t���ŋ��������_���������C�w�g�������v���O���~���O����umruby/c�v�Ɋւ��钲�������x���X�^�[�g���܂����B

�@�@

�@�@

�@

�@ ����30�N9��11���i�j�ɁC�Ďq�R���x���V�����Z���^�[ ���ړI�z�[���ɂ����āC�ŐV��ICT�\�����[�V�������̊��ł���DIS�i�_�C���{�E���V�X�e��������Ёj��Â̑����W����

����30�N9��11���i�j�ɁC�Ďq�R���x���V�����Z���^�[ ���ړI�z�[���ɂ����āC�ŐV��ICT�\�����[�V�������̊��ł���DIS�i�_�C���{�E���V�X�e��������Ёj��Â̑����W����

�@����30�N7��27���i���j�ɁC������w�i���j�Y�w�A�g�Z���^�[�ɂāC�Z�p�R�~���j�e�B���{��5��~�[�e�B���O���J�Â���܂����B

�@����30�N7��27���i���j�ɁC������w�i���j�Y�w�A�g�Z���^�[�ɂāC�Z�p�R�~���j�e�B���{��5��~�[�e�B���O���J�Â���܂����B �@�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��4��~�[�e�B���O��5��24���i�j�ɊJ�Â��܂��B

�@�Z�p�R�~���j�e�B���{ ��4��~�[�e�B���O��5��24���i�j�ɊJ�Â��܂��B

�@����30�N2��26��(��)�C�T�e���C�g�I�t�B�X���n�Œ��ڂ���铿�����_�R���̢�_�R�T�e���C�g�I�t�B�X��R���v���b�N�X��ŊJ�Â��ꂽ�C�Ƃ����ܐ�i����u����A���J�[�T�~�b�g��ɁC���Z���^�[�̕��� ��� �y��������1��u������f�Љ̃A���J�[�Ƃ��ď�����܂����B

�@����30�N2��26��(��)�C�T�e���C�g�I�t�B�X���n�Œ��ڂ���铿�����_�R���̢�_�R�T�e���C�g�I�t�B�X��R���v���b�N�X��ŊJ�Â��ꂽ�C�Ƃ����ܐ�i����u����A���J�[�T�~�b�g��ɁC���Z���^�[�̕��� ��� �y��������1��u������f�Љ̃A���J�[�Ƃ��ď�����܂����B

�@����30�N2��6���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��3��~�[�e�B���O���C�u�f�[�^�T�C�G���X�̊��p�Ƌ@�B�w�K�v���e�[�}�ɊJ�Â��܂����B

�@����30�N2��6���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��3��~�[�e�B���O���C�u�f�[�^�T�C�G���X�̊��p�Ƌ@�B�w�K�v���e�[�}�ɊJ�Â��܂����B �@����29�N11��8�i���j�ɊJ�Â����C

�@����29�N11��8�i���j�ɊJ�Â����C

�@����29�N11��22���C���Z���^�[�̕��� ��� �y�������C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��Ƃ����ܐ�i����u�� ��1��u���f�ЉցC�A���J�[�Ƃ��ĎQ�����܂����B

�@����29�N11��22���C���Z���^�[�̕��� ��� �y�������C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��Ƃ����ܐ�i����u�� ��1��u���f�ЉցC�A���J�[�Ƃ��ĎQ�����܂����B

�@

�@ ����29�N11��18���i�y�j�ɁC���]�s�̂��т����b�Z�ɂ����āC�u���܂ˑ�𗬉�v���J�Â���܂����B

����29�N11��18���i�y�j�ɁC���]�s�̂��т����b�Z�ɂ����āC�u���܂ˑ�𗬉�v���J�Â���܂����B �@11��8���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��2��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B

�@11��8���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��2��~�[�e�B���O���J�Â��܂����B �@

�@

�@�V�Z�p������́C��w�C�������@�y�э��������J���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̊e���Ƃ��琶�܂ꂽ�������ʂ̎��Ɖ��𑣐i���邽�߂ɊJ�Â����i�r�s�̎��Ƃł��B

�@�V�Z�p������́C��w�C�������@�y�э��������J���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\�i�i�r�s�j�̊e���Ƃ��琶�܂ꂽ�������ʂ̎��Ɖ��𑣐i���邽�߂ɊJ�Â����i�r�s�̎��Ƃł��B �@

�@ ����29�N9��19��(��)�C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC���Z���^�[�̕������ �y�������C��m���n���Љ�̍\�z�Ɍ����ā@�`�q���ʂ����p�����n���n���`��Ƒ肵�C���N�x�̗p���ꂽ�������̐V�K�̗p�E��144����O�ɁC�u�`����K���v120���s���܂����B

����29�N9��19��(��)�C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC���Z���^�[�̕������ �y�������C��m���n���Љ�̍\�z�Ɍ����ā@�`�q���ʂ����p�����n���n���`��Ƒ肵�C���N�x�̗p���ꂽ�������̐V�K�̗p�E��144����O�ɁC�u�`����K���v120���s���܂����B

�@����29�N8��31���C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC���Z���^�[�̕������ �y�������C��Y�w�����̍��ӌ`���ɂ�鐭���A�g �`����ē^�l�ނ̈琬��ڎw���ā`��Ƒ肵�C��C�厖���̎��E��106���ɑ��ču�`(90��)�y�у��[�N�V���b�v�w��(3����)���s���܂����B

�@����29�N8��31���C�������������C�Z���^�[�u���ɂ����āC���Z���^�[�̕������ �y�������C��Y�w�����̍��ӌ`���ɂ�鐭���A�g �`����ē^�l�ނ̈琬��ڎw���ā`��Ƒ肵�C��C�厖���̎��E��106���ɑ��ču�`(90��)�y�у��[�N�V���b�v�w��(3����)���s���܂����B �@����29�N7��28���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��1��~�[�e�B���O���J�Â���܂����B

�@����29�N7��28���i���j�ɁC������w�Y�w�A�g�Z���^�[���C���ŁC�Z�p�R�~���j�e�B���{��1��~�[�e�B���O���J�Â���܂����B �@����29�N7��12���i���j14�F00�`17�F10�ɁC�����n��Y�w���R���{���[�V�����V���|�W�E���u�n��C�m�x�[�V�����n�oin���܂ˁv�����]�s�̂��ɂт����b�Z�R�K���ۉ�c��ɂ����ĊJ�Â���C���Z���^�[����k�����G �����C�����K�V�� �����C������� �y�������Q�����܂����B

�@����29�N7��12���i���j14�F00�`17�F10�ɁC�����n��Y�w���R���{���[�V�����V���|�W�E���u�n��C�m�x�[�V�����n�oin���܂ˁv�����]�s�̂��ɂт����b�Z�R�K���ۉ�c��ɂ����ĊJ�Â���C���Z���^�[����k�����G �����C�����K�V�� �����C������� �y�������Q�����܂����B �@����29�N7��6���i�j16�F00�`17�F30�ɁC������w�������H�w��2����2�K��c���ɂ����āu��6��Y�w�A�g�ӌ�������v���J�Â���C�Y�w�A�g�Ɋւ�铇����w�̎�苳���C�������E���C�Y�w�A�g�Z���^�[�������� �Z���^�[���i�I�u�U�[�o�[�j�ƕ������ �y�����̌v12�����Q�����܂����B

�@����29�N7��6���i�j16�F00�`17�F30�ɁC������w�������H�w��2����2�K��c���ɂ����āu��6��Y�w�A�g�ӌ�������v���J�Â���C�Y�w�A�g�Ɋւ�铇����w�̎�苳���C�������E���C�Y�w�A�g�Z���^�[�������� �Z���^�[���i�I�u�U�[�o�[�j�ƕ������ �y�����̌v12�����Q�����܂����B

�@����29�N6��19��(��)�`20��(��)�Ƀ����p���N���R�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ�CDX Innovation Forum Season.1 in ���R�ɁC���������w���̕� �N�[ �y�������C�X�сE�ыƂւ̃h���[���E�ʐ^���ʂ̊��p�ƃe�[�}�ɏo�W���܂����B

�@����29�N6��19��(��)�`20��(��)�Ƀ����p���N���R�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ�CDX Innovation Forum Season.1 in ���R�ɁC���������w���̕� �N�[ �y�������C�X�сE�ыƂւ̃h���[���E�ʐ^���ʂ̊��p�ƃe�[�}�ɏo�W���܂����B �@�����Q�X�N�P���P�U���i���j�ɁC����������Â���C�����Q�W�N�x��b�E���{�R�[�X�u�������I�����o�ύu���v�w�X�|�[�c�c�[���Y���̐��i�ɂނ��ā`�q��̑�O���v���@��N�����𗬐l���̊g���ڎw���`�x�v�ŁC���Z���^�[�̕������

�y�������u�t�߂܂����B

�@�����Q�X�N�P���P�U���i���j�ɁC����������Â���C�����Q�W�N�x��b�E���{�R�[�X�u�������I�����o�ύu���v�w�X�|�[�c�c�[���Y���̐��i�ɂނ��ā`�q��̑�O���v���@��N�����𗬐l���̊g���ڎw���`�x�v�ŁC���Z���^�[�̕������

�y�������u�t�߂܂����B

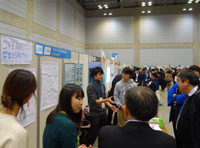

�@����28�N12��11���i�y�j�ɁC���]�s�̂��т����b�Z�ɂ����āC�u���܂ˑ�𗬉�i�ȉ��C��𗬉�j�v���J�Â���C�Y�w�A�g�Z���^�[���u�[�X���o�W���܂����B

�@����28�N12��11���i�y�j�ɁC���]�s�̂��т����b�Z�ɂ����āC�u���܂ˑ�𗬉�i�ȉ��C��𗬉�j�v���J�Â���C�Y�w�A�g�Z���^�[���u�[�X���o�W���܂����B �@����28�N11��28���E29���ɁC���挧�Ďq�s�̕Ďq�R���x���V�����Z���^�[�E�r�b�O�V�b�v�ɂ����āC�Y�w�A�g�w��

�@����28�N11��28���E29���ɁC���挧�Ďq�s�̕Ďq�R���x���V�����Z���^�[�E�r�b�O�V�b�v�ɂ����āC�Y�w�A�g�w��

�@��؏y�����̌������́u��C�����q���Ɋ܂܂��d�����̃��A���^�C���v���v�ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@��؏y�����̌������́u��C�����q���Ɋ܂܂��d�����̃��A���^�C���v���v�ɂ��Ĕ��\���܂����B �@����28�N11��5���i�y�j��6�i���j�ɁC�o�_�h�[���ɂ����āC�o�_�ɉH���� �o�_�̂��̂Â���I���Â�����e�[�}�Ɂu�o�_�Y�ƃt�F�A2016�v���J�Â���C�{�w����́C�Y�w�A�g�Z���^�[�i���]�n��E�o�_�n��j�C�i�m�e�N�v���W�F�N�g�Z���^�[�C������i�m�e�N�v���W�F�N�g�Z���^�[�C�_�ѐ��Y�̘Z���Y�Ɖ��v���W�F�N�g�Z���^�[���o�W���܂����B

�@����28�N11��5���i�y�j��6�i���j�ɁC�o�_�h�[���ɂ����āC�o�_�ɉH���� �o�_�̂��̂Â���I���Â�����e�[�}�Ɂu�o�_�Y�ƃt�F�A2016�v���J�Â���C�{�w����́C�Y�w�A�g�Z���^�[�i���]�n��E�o�_�n��j�C�i�m�e�N�v���W�F�N�g�Z���^�[�C������i�m�e�N�v���W�F�N�g�Z���^�[�C�_�ѐ��Y�̘Z���Y�Ɖ��v���W�F�N�g�Z���^�[���o�W���܂����B �@����28�N9��26���ɓ������������C�Z���^�[�ɂ����āC������� �y�������C�u�Ȋw�Z�p�����p�����n���n���v���e�[�}�ɁC����28�N�x���������V�K�̗p�Җ�120���ɑ��C�Q���Ԃɂ킽��u�`���s���܂����B

�@����28�N9��26���ɓ������������C�Z���^�[�ɂ����āC������� �y�������C�u�Ȋw�Z�p�����p�����n���n���v���e�[�}�ɁC����28�N�x���������V�K�̗p�Җ�120���ɑ��C�Q���Ԃɂ킽��u�`���s���܂����B �@�e��w�E�������������@�ցE��������x���`���[�E������ƂȂǂ���C�D�ꂽ�������ʁi�V�Z�p�j���Љ��C���������J���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\����э��������J���@�l�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\��Ấu�C�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�U�v�������Q�W�N�W���Q�T���ƂQ�U���ɓ����r�b�O�T�C�g�ŊJ�Â���C������� �y����������ɎQ�����܂����B�P�Q�c�̂P�S���̑�w�E�Ȓ��E�����́E��Ƃ̕��X�Ə�������c�_���s���C�����̏��������w�̎Y�w���A�g���֊��p���Ă����\��ł��B

�@�e��w�E�������������@�ցE��������x���`���[�E������ƂȂǂ���C�D�ꂽ�������ʁi�V�Z�p�j���Љ��C���������J���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\����э��������J���@�l�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\��Ấu�C�m�x�[�V�����E�W���p���Q�O�P�U�v�������Q�W�N�W���Q�T���ƂQ�U���ɓ����r�b�O�T�C�g�ŊJ�Â���C������� �y����������ɎQ�����܂����B�P�Q�c�̂P�S���̑�w�E�Ȓ��E�����́E��Ƃ̕��X�Ə�������c�_���s���C�����̏��������w�̎Y�w���A�g���֊��p���Ă����\��ł��B �@�V�Z�p������́C��w����ݎ��������@�֓����琶�܂ꂽ�������ʂ̎��p���𑣐i���邽�߂ɊJ�Â����Ȋw�Z�p�U���@�\�̎��Ƃł��B

�@�V�Z�p������́C��w����ݎ��������@�֓����琶�܂ꂽ�������ʂ̎��p���𑣐i���邽�߂ɊJ�Â����Ȋw�Z�p�U���@�\�̎��Ƃł��B