|

第8回ミーティング

|

|

技術コミュニティラボ |

| 島根大学地域未来協創本部産学連携部門 |

| ■Home ■概要 ■ミーティングスタイル ■成果 ■会場 ■終了したミーティング<<第7回 第8回 LTin大交流会2019>> |

|

第8回ミーティング

|

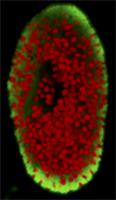

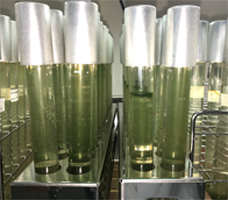

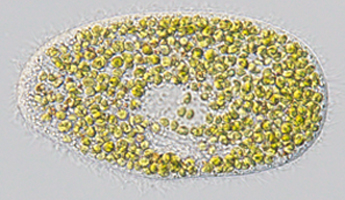

技術コミュニティラボは,少人数&双方向性の情報交換の「場」であり情報提供者である大学教員等と産業界を結びつけ地域における大学の垣根を低くするとともに,産学官連携をベースとしたイノベーションを創出するための取り組みです。 今回のミーティングでは,『ミドリゾウリムシの特徴と応用の可能性』というタイトルで,本学生物資源科学部生命科学科の児玉 有紀 准教授に情報提供をして頂き,ミドリゾウリムシやその活用に興味をもつ地元企業,自治体,大学教員や学生など計21名の参加がありました。 児玉准教授からは,前半にミドリゾウリムシの生態,クロレラとの共生,性と寿命,採取方法や培養方法,ノーベル賞とゾウリムシなどについて,後半では産業における応用事例等についての説明がありました。 ミドリゾウリムシは,田んぼや池などといった私達の身近に存在し,体内にクロレラを共生させるといった特殊な生態を持っており,人為的にミドリゾウリムシの体内からクロレラを取り出して放置しておくと数時間後には再びミドリゾウリムシの体内へクロレラが取り込まれるそうです。また性別は4つあり,接合を繰り返すとその寿命は無限で,放置していたピペットの中で14年も生きていたいという事例があるそうです。 産業への応用として,水質の浄化機能や環境保全への活用,熱帯魚などの餌,体内で生成される油分の利用,抽出される有用な化学物質の開発,環境中のレジオネラ拡散防止法の開発などがあり,非常に広範な分野でその活用が期待されているそうです。 意見交換では,全てのゾウリムシがクロレラを共生させているのか?共生クロレラを覆っているPV膜はクロレラが体外へ排出された時どのような動態を示すのか?中々見つけるのが難しいが採取するコツはあるか?大量に培養することはできるのか?人間の食料とすることは可能か?ビジネスではどのような活用方法が想定されるか?等といった様々な質問が出て議論も盛り上がりました。 参加者からは,生物の知識が無くミドリゾウリムシのことがわからなかったがとても勉強になった,応用の可能性として色々な事例を紹介して頂いてよかった,気さくに話をすることができたので良かった,堅苦しくない感じでリッラクスして話を聞くことができた,人数が少ないので議論が活発だった,様々な視点をお持ちの参加者から意見を聞けた等の感想が寄せられました。 次回は,令和元年11月16日にくにびきメッセにて開催されるしまね大交流会出展者交流会において,『技術コミュニティラボin大交流会〜島根発!Society 5.0〜』と題して,一人10分間のライトニングトーク(5名)を実施します(※出展者のみの参加となります)。また,令和2年1月23日には,松江工業高等専門学校の堀内教授よる機械学習に関する技術コミュニティラボを開催する予定です。 |

|

|

|

|

※ミドリゾウリムシの動画をこちらからご覧いただけます。 |

日時・会場 |

主催 |

|

2019年10月2日(水)13:30〜15:30 島根大学地域未来協創本部・北陵町 2階 研修室 ( 旧:産学連携センター ) |

島根大学 島根県

|

情報提供者 |

プログラム |

|

2008年3月山口大学大学院理工学研究科博士後期課程修了,2008年4月日本学術振興会特別研究員PD,2009年4月高知大学教育研究部自然科学系理学部門(理学部生物科学科担当)助教,2012年12月島根大学生物資源科学部生物科学科准教授,2019年4月より同学学術研究院農生命科学系准教授となり,現在に至る。 専門は共生生物学,進化生物学。博士(理学) |

13:30〜 参加者自己紹介 / 情報提供 14:30〜 意見交換・ディスカッション 15:30 終了 |

研究シーズのPRポイント |

|

・ゾウリムシを用いた人畜無害な水質浄化 ・共生クロレラのエネルギー資源としての利用 ・メダカやゼブラフィッシュ等の幼魚の飼料としての利用 |

|

- 連絡先 - |