|

|

|

掲載日 |

概要 |

|

|

|

【2011/03/28】

|

|

平成22年度 第12回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成23年3月25日(金)13:00〜17:00

|

|

■日時:

|

新潟大学東京事務所(東京都港区芝浦3丁目 CIC東京)

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2011/03/25】

|

|

産学連携及び研究者連携のためのネットワーク利用に関する勉強会

|

|

■日時:

|

平成23年3月8日(火)14:00〜17:20

|

|

■場所:

|

電気通信大学

産学官連携センター(東京都調布市調布ヶ丘1-5-1)

|

|

■内容: |

産学連携及び研究者連携のためのネットワーク利用に関する勉強会を,電気通信大学の田口

幹准教授と,北村教授とが協力して,企画しました。メール配信やホームページなど様々なネットワークツールを利用した情報提供,利用が進み,産学連携の活動を行う上でも大きな役割を占めてきていることを背景に,現在の取り組みや今後の活用について議論しました。

参加者は,各大学で産学連携を推進している教員や,過去に産学連携を推進していた経験のある学部の教員など,各地から9名が集まりました。

情報交換や議論を行うメーリングリスト,様々な情報を提供するメール配信やホームページなど,ツールの重要性を再確認するとともに,今後は,SNSやFaceBookなど新しいシステムの活用も必要となってくるなど,今後のあり方についても活発な議論がなされました。

さらには,電子的な情報交換だけでなく,やはり,顔を合わせた議論が重要であることも再認識できました。

|

|

|

|

|

【2011/03/01】

|

|

平成22年度 第11回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成23年2月24日(木),25日(金)

|

|

■場所:

|

高知大学,JSTイノベーションサテライト高知,株式会社相愛

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2011/02/25】

|

|

地域連携研究コンソーシアム大分主催 技術移転セミナー

|

|

■日時:

|

平成23年2月17日(木)15:00〜16:30

|

|

■場所:

|

大分大学(旦野原キャンパス)

|

|

■内容: |

大分大学に於いて,技術移転セミナーが開催され,大分大学や地域の産学連携関係者を中心に,約10名の参加がありました。 大分大学に於いて,技術移転セミナーが開催され,大分大学や地域の産学連携関係者を中心に,約10名の参加がありました。

このセミナーでは,北村寿宏教授が,「地方における産学連携の実状と地域イノベーション創出の問題点」と題した講演をしました。

地域イノベーションの創出という切り口から,共同研究件数のデータをもとに,現在の産学連携,特に,大学と中小企業が行っている共同研究の実情について説明しました。

また,島根大学について,共同研究の推移を詳細に解析し検討した結果を紹介し,大学と中小企業との共同研究は,思ったほどには進んでいないことを明らかにしました。特に地方大学では,地元企業との連携が進みにくい傾向があり,今後の課題と考えられます。課題の解決の一つの手段は,企業側,大学側とも人材育成であると言え,これに関する島根大学の取り組み事例も紹介しました。

講演の後には,参加者と意見交換を行いました。

|

|

|

|

|

【2011/02/08】

|

|

島根県農業技術センター学習会−MOTとは何か,MOTを活用した研究開発戦略−

|

|

■日時:

|

平成23年1月31日(月)13:30〜16:00

|

|

■場所:

|

島根県農業技術センター(出雲市芦渡町)

|

|

■内容: |

島根県農業技術センターと島根大学産学連携センターが連携し,農業向けのMOT(Management of Technology:技術経営)についての学習会を開催しました。 島根県農業技術センターと島根大学産学連携センターが連携し,農業向けのMOT(Management of Technology:技術経営)についての学習会を開催しました。

MOTは,ものづくり系企業において着目され,活用が進んできています。市場を見据え,研究を行い,市場に投入できる具体的な製品を開発し,製品が商品となる事業化までの技術をマネジメントしていくための実践的なツールとされています。

農業においても,国際競争力の向上や市場が求める農作物,あるいは,加工品の開発など,技術が非常に大きな役割を果たしています。製造業で始まったMOTですが,製造業と類似する状況もあり,これからの農業を進めていくために参考となることが多くあると思われます。

この学習会では,島根県農業技術センターの研究員を中心に,約15名の参加があり,島根大学産学連携センター 北村寿宏 教授が,「MOTの概要について」と題して,製造業においてMOTが必要とされるようになった背景やMOTの全体像について説明しました。また,「MOTを利用した研究・開発の実例について」と題して,島根大学と地元企業とが連携して実用化した事例を紹介し,実用化に至ったポイントや研究開発における経緯を紹介しました。

その後,参加者と農業や食品分野におけるMOTや研究・開発について意見交換が行われました。農業系でもMOTの必要性があると実感されている方々も多く,今後,このような分野でも島根県農業技術センターとの連携を進めていきたいと思います。

|

|

|

|

|

【2011/01/18】

|

|

MOTケーススタディー実証研修

|

|

■日時:

|

平成23年1月14日(金)9:00〜13:00

|

|

■場所:

|

中小企業整備基盤機構九州支部(福岡市博多区)

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2011/01/18】

|

|

第16回九州BIPワークショップ

|

|

■日時:

|

平成23年1月13日(木)13:30〜17:45

|

|

■場所:

|

中小企業整備基盤機構九州支部(福岡市博多区)

|

|

■内容: |

第16回九州ビジネスインキュベーションプラザワークショップが,中小企業整備基盤機構九州支部で開催され,出席しました。

このワークショップでは,2件の講演と,参加者によるトークセッションが行われました。

先ず始めに,(社)日本ビジネス・インキュベーション協会会長の星野敏氏が,「日本型BI/IMと今すべきこと」と題した講演をされました。星野氏は,ビジネスインキュベーションを取り巻く我が国の状況について概観され,その上で人材育成の重要性を指摘し,いくつかの実例を紹介されました。

次に,(財)沖縄県産業振興公社インキュベーションマネージャーの能塚善之氏が講演をされました。能塚氏は,沖縄型インキュベートシステムの構築についてお話しされ,創業支援の実例を紹介すると共に,支援人材や実施人材など,人材育成の必要性について指摘されました。

講演後に行われたトークセッションでは,それぞれのインキュベート施設の紹介や,インキュベーションマネージャの活動について各々紹介されると共に,施設入居率の向上に向けた課題について情報交換がされました。

|

|

|

|

|

【2010/12/14】

|

|

平成22年度 第11回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成22年12月9日(木)13:00〜17:00

|

|

■場所:

|

新潟大学東京事務所(東京都港区芝浦3丁目 CIC東京)

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/12/20】

|

|

しまね地域MOTセミナー 下請型企業から自立型企業へ転換!

「製造業における新製品・新技術開発の手法を学ぶ」

|

|

■日時:

|

平成22年12月16日(木)13:30〜17:00

|

|

■場所:

|

斐川町企業化支援センター(斐川町大字神氷2535番地10)

|

|

■内容:

|

経済環境が厳しい今日,中小企業では,大企業などからの下請け型から,企画提案型への変革が必要と言われています。 経済環境が厳しい今日,中小企業では,大企業などからの下請け型から,企画提案型への変革が必要と言われています。

そこで,製造業において,新しい製品や技術を開発して競合他社との差別化を行い,また,自社独自の製品や技術を売り物にしていくためには,どのような心構えや手法が必要なのかと言うことについてのMOTセミナーを,島根県,雲南市,斐川町,島根大学産学連携センター,財団法人しまね産業振興財団の主催で開催しました。

島根大学産学連携センターと財団法人しまね産業振興財団が主催するMOTセミナーは,6年前から「しまね地域MOTセミナー」として開催してきましたが,今回は,機械加工や自社ブランド製品の開発に取り組まれている企業が多い,雲南市と斐川町のご協力を得て,斐川町企業化支援センターで開催する運びとなりました。

このセミナーでは,中小企業が,自社の経営資源,特に知的資産を活かして,独自製品や技術を開発し,事業として進めていくための心構えや手法について講義するとともに,身近な例で理解を深めてもらおうと,地元の企業での取り組み事例について紹介していただきました。

先ず「中小企業で新事業展開を進めるためのコツ」と題し,当センター客員教授の出川通氏が講演されました。

引き続き,地元の2社(清和鉄工株式会社 技術開発室室長 竹ノ下明 氏,サンセイ電機株式会社 代表取締役社長 佐藤 勉 氏,サンセイ電機株式会社 営業部開発技術担当 安部幸雄 氏)から,新しい「ものづくり」に取り組んでいる事例について紹介していただき,その後パネル討論形式で会場との質疑応答を行い,マーケティングの実際,開発を行う上でのポイント,企業同士や大学との連携の苦労など,生の声を伺うことができました。

引き続き,地元の2社(清和鉄工株式会社 技術開発室室長 竹ノ下明 氏,サンセイ電機株式会社 代表取締役社長 佐藤 勉 氏,サンセイ電機株式会社 営業部開発技術担当 安部幸雄 氏)から,新しい「ものづくり」に取り組んでいる事例について紹介していただき,その後パネル討論形式で会場との質疑応答を行い,マーケティングの実際,開発を行う上でのポイント,企業同士や大学との連携の苦労など,生の声を伺うことができました。

斐川町,雲南市を初め松江市,東出雲町などから30名をこえる参加があり,盛況でした。

|

|

|

|

|

【2010/12/08】

|

|

産学連携学会関西・中四国支部 第2回研究・事例発表会

|

|

■日時:

|

平成22年12月3日(金) 12:30〜17:00

|

|

■場所:

|

e-とぴあ・かがわ

BBスクエア(香川県高松市)

|

|

■内容:

|

産学連携学会関西・中四国支部の第2回研究・事例発表会が,当センター等の後援で開催されました。

この発表会は,地域が共有する課題を解決し,産学連携の促進に向けて,産学連携の事例や研究成果について情報交換を行い,かつ,地域内の会員の交流を深めるために,当該エリアの方々が気軽に産学連携の事例の紹介や様々な研究の発表ができるように企画されたものです。

|

開会の挨拶:北村寿宏教授 |

今回の発表会では,16件の事例や研究紹介が行われました。支部エリア内だけでなく,東京や熊本,大分など遠くからの参加があり,関心の深さが伺われました。各発表での質疑は非常に活発で,参加者の情報交換や交流が促進されました。

当センターからは,北村寿宏教授(医学部附属病院での課題解決から生まれた双方向通信システム「ミュー太」の開発),丹生晃隆講師(西条柿を原材料とした機能性ドリンク「晩夕飲力」の商品化)が,それぞれ島根大学と地元企業とが連携し,実用化に至った事例について発表しました。

発表会の後には懇親会があり,発表会では足らなかった議論の続きが行われました。

発表会の詳細はこちらをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/11/30】

|

|

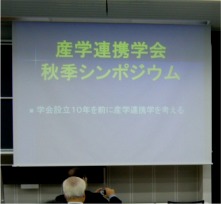

産学連携学会秋季シンポジウム 設立10年を前に産学連携学を考える

|

|

■日時:

|

平成22年11月27日(土)13:00〜16:50

|

|

■場所:

|

早稲田大学理工学部63号館201教室(東京都新宿区大久保)

|

|

■内容: |

産学連携学会の設立10年を前にして,産学連携学の確立についての議論を始めるにあたり,研究・技術計画学会,日本ベンチャー学会,地域活性学会,日本知財学会と連携してシンポジウムが開催されました。 産学連携学会の設立10年を前にして,産学連携学の確立についての議論を始めるにあたり,研究・技術計画学会,日本ベンチャー学会,地域活性学会,日本知財学会と連携してシンポジウムが開催されました。

「産学連携学会としての取組経緯と学確立への道程」と題した,産学連携学会名誉会長の湯本長伯氏(九州大学教授)による基調講演では,産学連携学についてのこれまでの検討内容や議論,学としての確立の必要性などについてお話しされました。

続いて行われた,産学連携と関係する学会が連携したパネルディスカッションでは,渡部俊也氏(日本知財学会理事,東京大学教授),池島政広氏(研究・技術計画学会会長,亜細亜大学教授・前学長),柳

孝一氏(日本ベンチャー学会副会長,早稲田大学教授),中嶋聞多氏(地域活性学会副会長,法政大学大学教授),伊藤正実氏(産学連携学会会長,群馬大学教授)が,それぞれの学会の立場から,現状の活動と問題点などについて紹介されました。また,連携,教育など様々な観点から意見が出され,今後も関連する学会間の連携を進めていくことの必要性が認識されました。

本シンポジウムの冒頭では,北村寿宏教授(産学連携学会理事)が問題提起を行い,産学連携学会設立当時の理念と現状を対比させ,問題を提起すると共に産学連携学の構築の必要性を述べました。

|

|

|

|

|

【2010/11/29】

|

|

アグリビジネス創出フェア

|

|

■日時:

|

平成22年11月26日(木)11:00〜16:30

|

|

■場所:

|

幕張メッセ(千葉市美浜区)

|

|

■内容: |

幕張メッセで11月24日(水)〜26日(金)の日程で開催されたアグリビジネス創出フェアに参加しました。アグリ関係も「ナノ」がキーワードとなっており,各大学での様々な取り組みや研究成果が紹介されていました。また,植物工場関係の出展も多く見られ,注目されている技術であることがわかりました。

島根大学からは,異分野融合ゾーンにS−匠ナノメディシンプロジェクトが出展し,島根大学で開発した安価で環境に優しいナノ材料を用いた食品・農業分野への応用について,研究成果を紹介しました。また,1−DAYゾーン(24日)には生物資源科学部 赤間 一仁

准教授が出展し,生活習慣病の諸症状を緩和するギャバを豊富に含む美味しいお米の開発について,研究成果を紹介しました。

|

|

|

|

|

【2010/11/25】

|

|

産学連携活動に関するヒアリング調査

|

|

■日時:

|

平成22年11月12日(金)10:30〜11:30

|

|

■場所:

|

島根大学産学連携センター

|

|

■来訪:

|

筑波大学名誉教授・

産学リエゾン共同研究センター客員研究員 菊本 虔 氏

筑波大学産学リエゾン共同研究センター

新谷

由紀子

准教授

|

|

■対応:

|

島根大学産学連携センター 大庭 卓也 センター長

島根大学産学連携センター 北村 寿宏 教授

島根大学学術国際部研究協力課 宍戸 好隆 課長

島根大学学術国際部研究協力課 松本 圭介 係長

|

|

■内容: |

筑波大学産学リエゾン共同研究センターの菊本客員研究員,新谷准教授が来訪され,産学連携に関するヒアリング調査が行われました。

産学連携に関して,どのような成果を最も重視されているか,産学連携活動の成果として重視する指標,学内の産学連携組織や人材に関して産学連携がもたらした大学の変容について等のヒアリングを受け,意見交換を行いました。

本学では,県内企業と県外企業との産学連携の違いについて説明をしました。

特に,県内企業との産学連携については,相手先としてはほとんどが中小企業であり,研究面での連携だけでなく,人材育成とセットにした連携が重要となってきていることを説明しました。

各地域や大学を取り巻く環境により,様々な産学連携のスタイルが始まっており,今後とも意見交換を進めていくこととしました。

|

|

|

|

|

【2010/11/16】

|

|

九州BIPでの実証研修の打ち合わせ

|

|

■日時:

|

平成22年11月16日(火)10:30〜11:40

|

|

■場所:

|

九州経済産業局6階第5会議室

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/11/04】

|

|

北見工業大学を訪問し産学連携の意見交換

|

|

■日時:

|

平成22年11月2日(火)

10:00〜11:30 地域共同研究センター訪問

13:00〜16:00 マテリアル工学科 宇都准教授訪問

|

|

■場所:

|

北見工業大学(北海道北見市)

|

|

■内容: |

平成22年11月2日に,電気通信大学の田口幹准教授と共に,北村寿宏教授が北見工業大学を訪問しました。

午前中には地域共同研究センターの有田敏彦教授,鞘師

守教授,内島典子産学官連携コーディネーターと,産学連携の現状の課題,特に,地元企業との共同研究の動向や促進の課題について意見交換しました。

北見工業大学の位置する地域は,島根県と同様にものづくり系の地元産業が少なく,地元企業との連携に共通する課題があります。北見工業大学では,この課題を解決するために,自らが有する工学技術と地域の農業とを連携させ,工学的技術を備えた農業クリエーターの育成を目的とした「新時代工学的農業クリエーター人材創出プラン」(文部科学省科学技術振興調整費)を進めていることを紹介されました。

午後には,マテリアル工学科の宇都正幸准教授と,「産学連携及びセンター連携のためのネットワーク利用に関する研究」について意見交換をしました。

宇都准教授は,地域共同研究センターの在籍時に,各センターの連携を進めるためにメーリングリストやホームページを活用したネットワークの構築を手がけ,その促進に大きく貢献された方です。現在も形を変えながらそのシステムは継続しています。

本学でも,医農工連携の促進を進めており,今後とも継続的に意見交換を行い,連携促進に結びつけていきたいと思います。

|

|

|

|

|

【2010/10/26】

|

|

第22回国立大学法人共同研究センター長等会議

|

|

■日時:

|

平成22年10月14日(木)13:30〜19:30

15日(金) 9:30〜11:40

|

|

■場所:

|

宇部全日空ホテル(山口県宇部市)

|

|

■内容: |

平成22年10月14,15日に宇部全日空ホテル(山口県宇部市)で開催された第22回国立大学法人共同研究センター長等会議に出席しました。 平成22年10月14,15日に宇部全日空ホテル(山口県宇部市)で開催された第22回国立大学法人共同研究センター長等会議に出席しました。

この会議には,全国の国立大学法人に設置されている共同研究センター等のセンター長,専任教員,担当事務など約170名が出席しました。

14日には,分科会A「イノベーション力の強化について」と,分科会B「法人化から6年を経過しての産学連携の在り方」にかれて,産学連携の促進,特にイノベーションの推進に関する様々な課題や活動などの情報交換が行われ,北村 寿宏

教授は分科会Bに参加しました。

分科会Bでは,法人化の6年で変わったことと,今後の展開について議論されました。変わったことは,体制や制度の整備が進み様々な産学連携がスタートしてきたこと,また,今後の展開としては,地域との連携の促進,教育・研究と一体となった産学連携が必要との意見が多く出されました。

15日には,「小さな街から世界へ“技術”発信」と題して株式会社ヤナギヤ 代表取締役社長 柳屋 芳雄

氏が,「21世紀日本新生に向けたイノベーション創出能力の強化策〜イノベーション牽引エンジンとしての大学の役割りを考える〜」と題して芝浦工業大学長 柘植 綾夫

氏が特別講演をされました。

柘植先生のお話しの中で,Σ型人材(知の統合による経済的価値創造能力人材)の育成の必要性を強調されていたのが印象的でした。

来年は,静岡大学の担当で開催される予定です。

|

|

|

|

|

【2010/10/05】

|

|

イノベーション・ジャパン2010−大学見本市

|

|

■日時:

|

平成22年 9月29日(水)13:00〜17:30

平成22年 9月30日(木)10:00〜17:30

平成22年10月 1日(金)10:00〜17:00

|

|

■場所:

|

東京国際フォーラム(東京・有楽町)

|

|

■内容: |

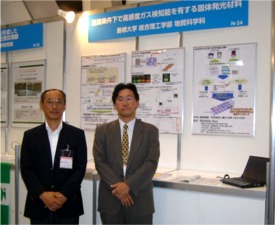

平成22年9月29日(水)〜10月1日(金)に,大学と産業界が持つ技術シーズとニーズの発見・出会いを目的とした国内最大級のマッチングイベントである「イノベーション・ジャパン2010−大学見本市」が,東京国際フォーラム(東京・有楽町)で開催され,参加してきました。

アグリ・バイオ/新エネルギー・省エネルギー/ものづくり/IT/環境/ナノテクノロジー/医療・健康/材料の計8分野から350を超える大学研究最先端シーズが展示説明され,各大学の研究シーズや産学連携への取り組みの一端を感じることができました。

島根大学からは,

総合理工学部物質科学科の笹井亮先生が「湿潤条件下で高感度ガス検知能を有する固体発光材料」について,研究シーズを紹介しました。企業の方を中心に多くの関係者の方に興味を持っていただけ,PRできました。

|

|

|

左より:北村寿宏教授,笹井亮教授 |

|

総合理工学部

物質科学科 笹井研究室

|

|

「湿潤条件下で高感度ガス検知能を有する固体発光材料」

|

|

技術の概要:

層状化合物(粘土や層状酸化物)の2次元ナノ空間に分子吸着を担う界面活性剤分子と発光検知を担う発光性色素をイオン交換法により担持させることにより作製する。発光変化は,目的とする分子が吸着することにより層空間の特性が変化し,それに伴い色素の状態変化が誘発され発光変化が起こる。また,発光強度の変化量が分子吸着量に依存するため、定量的な検知も可能である。さらにこの発光変化が可逆的である。

|

|

産業界へのアピールポイント:

本材料は,既存の半導体センサー等が不得手とする高湿度条件下で有害有機化合物等を発光変化により検出可能な能力を有する。ホストのナノ層空間の化学修飾により多種多様な分子を検出できる可能性を秘めている。

|

|

技術の特徴:

本材料は,既存の半導体センサー等が不得手とする高湿度条件下で有害有機化合物等を発光変化により検出可能な能力を有する。ホストのナノ層空間の化学修飾により多種多様な分子を検出できる可能性を秘めている。

|

|

想定される用途:

台所等水回りにおける有害分子検知,介護分野における臭気検知,食品加工やごみ処理場などでの臭気検知

|

|

|

|

|

|

|

【2010/10/04】

|

|

平成22年度 第9回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成22年9月28日(火)13:00〜17:00

|

|

■場所:

|

新潟大学東京事務所(東京都港区芝浦3丁目 CIC東京)

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/09/24】

|

|

第7回ひろしまビジネスマッチングフェア

|

|

■日時:

|

平成22年9月16日(木)10:00〜17:00

|

|

■場所:

|

広島県立広島産業会館(西展示館)

|

|

■内容: |

ビジネスチャンスの創出とネットワークの拡大の機会を提供する商談会として「第7回<<ひろしま>>ビジネスマッチングフェア2010」が開催されました。 ビジネスチャンスの創出とネットワークの拡大の機会を提供する商談会として「第7回<<ひろしま>>ビジネスマッチングフェア2010」が開催されました。

このフェアでは,食品,環境,IT,サービス関係など約120社と,大学や支援機関など約20機関が情報交換や商談を行うために展示出展していました。

島根大学産学連携センターも中国地域産学官コラボレーションセンターの5大学連携事業の一環として出展し,研究シーズや産学連携に関する質問や相談が寄せられるなど,多くの来場がありました。また,研究シーズや研究者情報などの情報誌を多数配布することもでき,今後,何らかの連携に期待したいと思います。

「第7回ひろしまビジネスマッチングフェア2010」の詳細は,こちらをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/08/04】

|

|

平成22年度 第8回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成22年7月29日(火)13:00〜17:00

|

|

■場所:

|

岡山大学東京サテライトオフィス(東京都中央区京橋一丁目)

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/06/28】

|

|

産学連携学会第8回大会(函館)

|

|

■日時:

|

|

|

■場所:

|

ロワジールホテル函館(函館市若松町)

|

|

■内容: |

産学連携学会の定期大会である第8回大会が,6月23〜25日に函館市のロワジールホテル函館で開催されました。

23日は視察会があり,はこだて未来大学や北海道立工業技術センター,函館市臨海研究所など,研究機関や企業などを視察・訪問し,マリンバイオへの取り組みが非常に活発であることが実感できました。

24,25日は各研究成果の発表や基調講演,パネルディスカッションなどがあり,100件を超える発表と約230名の参加があり盛況でした。

北村教授は,科研費の研究成果である産学連携で実用化した事例の調査結果とそれを用いた教材作成についての発表を2件行いました。さらに,中小企業と大学との連携の実態を明確にするために共同研究件数の推移を調査し解析して検討した結果を報告しました(合計3件)。

また,「地域連携2」のセッションの座長を行い,5件の発表の司会進行を行いました。

次回は,平成23年に佐賀で行われる予定です。

産学連携学会第8回大会の詳しい内容は,こちらをご覧ください。

函館山からの移りゆく景色はこちらをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/06/07】

|

|

地域イノベーション創出2010inひろしま

|

|

■日時:

|

|

|

■場所:

|

広島県民文化センター(広島市中区大手町)

|

|

■内容: |

基調講演や5大学パネルディスカッションなどを通し,中国地区の産学官連携に関する情報収集や実務者との意見交換ができました。

詳しくはこちらをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/06/07】

|

|

|

|

|

【2010/05/28】

|

|

中国ブロック大学等安全保障貿易管理説明会

|

|

■日時:

|

|

平成22年5月27日(木) |

14:30〜16:30 |

|

|

■場所:

|

岡山大学 自然科学研究棟2F

|

|

■内容: |

安全保障貿易管理説明会に参加し,海外への研究成果,実験器具などを持ち出す際の問題点や対応手続きについて概略の説明を受けました。

|

・

|

武器や軍事転用が可能な物(実験装置や材料など)や技術(研究成果を含む)が,日本の安全などを脅かすおそれのある国やテロリストなどに渡ることを防ぐため,それらの海外への移動(輸出)について管理が必要である。

|

|

・

|

大学に於いても例外ではなく,自主管理体制の構築や研究者向けのガイドラインの作成などが必要となる。

|

産学連携においても,海外との連携が進むことがあり,この時には十分な注意が必要であることがわかりました。

|

|

|

|

|

【2010/05/20】

|

|

平成22年度 第7回地域イノベーション創出研究会

|

|

■日時:

|

平成22年5月14日(金)14:30〜17:15

|

|

■場所:

|

島根大学 総合理工学部2号館310号室

|

|

■内容: |

地域イノベーション創出研究会のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

【2010/04/19】

|

|

産学連携学会 学金連携システム研究会「第5回研究会」に出席しました

|

|

■日時:

|

平成22年4月8日(火)15:30〜17:30,懇親会18:00〜20:30

|

|

■場所:

|

東京海洋大学 越中島キャンパス

|

|

■内容: |

学金連携システム研究会のページをご覧ください。

|

|

| |

|

大分大学に於いて,技術移転セミナーが開催され,大分大学や地域の産学連携関係者を中心に,約10名の参加がありました。

大分大学に於いて,技術移転セミナーが開催され,大分大学や地域の産学連携関係者を中心に,約10名の参加がありました。 島根県農業技術センターと島根大学産学連携センターが連携し,農業向けのMOT(Management of Technology:技術経営)についての学習会を開催しました。

島根県農業技術センターと島根大学産学連携センターが連携し,農業向けのMOT(Management of Technology:技術経営)についての学習会を開催しました。 経済環境が厳しい今日,中小企業では,大企業などからの下請け型から,企画提案型への変革が必要と言われています。

経済環境が厳しい今日,中小企業では,大企業などからの下請け型から,企画提案型への変革が必要と言われています。 引き続き,地元の2社(清和鉄工株式会社 技術開発室室長 竹ノ下明 氏,サンセイ電機株式会社 代表取締役社長 佐藤 勉 氏,サンセイ電機株式会社 営業部開発技術担当 安部幸雄 氏)から,新しい「ものづくり」に取り組んでいる事例について紹介していただき,その後パネル討論形式で会場との質疑応答を行い,マーケティングの実際,開発を行う上でのポイント,企業同士や大学との連携の苦労など,生の声を伺うことができました。

引き続き,地元の2社(清和鉄工株式会社 技術開発室室長 竹ノ下明 氏,サンセイ電機株式会社 代表取締役社長 佐藤 勉 氏,サンセイ電機株式会社 営業部開発技術担当 安部幸雄 氏)から,新しい「ものづくり」に取り組んでいる事例について紹介していただき,その後パネル討論形式で会場との質疑応答を行い,マーケティングの実際,開発を行う上でのポイント,企業同士や大学との連携の苦労など,生の声を伺うことができました。

産学連携学会の設立10年を前にして,産学連携学の確立についての議論を始めるにあたり,研究・技術計画学会,日本ベンチャー学会,地域活性学会,日本知財学会と連携してシンポジウムが開催されました。

産学連携学会の設立10年を前にして,産学連携学の確立についての議論を始めるにあたり,研究・技術計画学会,日本ベンチャー学会,地域活性学会,日本知財学会と連携してシンポジウムが開催されました。

平成22年10月14,15日に宇部全日空ホテル(山口県宇部市)で開催された第22回国立大学法人共同研究センター長等会議に出席しました。

平成22年10月14,15日に宇部全日空ホテル(山口県宇部市)で開催された第22回国立大学法人共同研究センター長等会議に出席しました。

ビジネスチャンスの創出とネットワークの拡大の機会を提供する商談会として「第7回<<ひろしま>>ビジネスマッチングフェア2010」が開催されました。

ビジネスチャンスの創出とネットワークの拡大の機会を提供する商談会として「第7回<<ひろしま>>ビジネスマッチングフェア2010」が開催されました。